スマートホーム機器同士が通信する方法は様々用意されていますが、そのうちの 1つに『Thread』があります。複数のスマートホーム機器を導入する場合、WiFiだけでは不十分であり、Threadの活用は欠かせません。それはなぜでしょうか?

本稿では Threadにはどんな特徴があるのか、そもそもThreadとは何?という疑問にお答えし、共通規格『Matter』との関係について簡単に説明します。

Threadとは?

Threadとは、WiFiや Bluetoothと同じような「無線通信規格」です。それぞれの規格は機器間でデータをやり取りする際のルールを定めており、そのルールによってできることが変わってきます。

WiFiの特徴は通信の安定性と速度にあり、無線通信でありながら、動画など容量の大きなデータを送受信可能です。一方で、複数の機器に同時に接続すればルーターへの負荷が増し、混線の可能性も高まるため、通信が不安定になってしまいます。一人暮らし用の WiFiルーターであれば推奨最大同時接続数は6台程度、家族向けのものでも20台程度です。

照明、ドアロック、センサ、プラグなどのスマートホーム機器を導入していけば、家庭用WiFiルーターの同時接続数上限をすぐに超過してしまい、普段のWiFi利用にも影響が出てしまうでしょう。

そこで Threadという新たな通信規格が開発されました。Threadはスマートホーム機器向けの無線通信規格であり、複数台の機器への同時接続を可能にします。

大きな特徴は次の3点です。

・低消費電力、狭帯域幅

・メッシュネットワーキングプロトコル

・IP通信規格

以下で詳しく見ていきましょう。

低消費電力・狭帯域幅

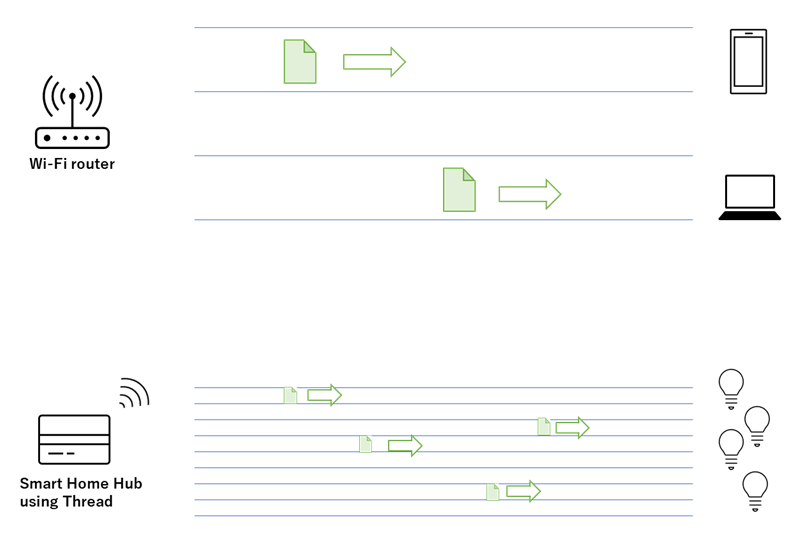

データ送受信の容量は水道パイプの太さに例えられます。大きな容量のデータを送るためには太いパイプが必要ですが、その太さの分だけ幅を取ります。WiFiは正に太いパイプを使う通信ですが、スマートホーム機器はPCやスマホのように動画を映すわけではないため、各機器との通信は細いパイプが複数ある方が好都合です。

無線通信において、水道パイプの太さに相当するのが電波周波数の帯域幅ですが、Threadは通信に利用する帯域の幅が狭く、それ故に混線することなく同時に複数の機器が通信できます。

図 帯域幅

また、待機時の消費電力が少ないため、「基本的に非アクティブな状態で、必要に応じて確実な動作が求められる機器」、すなわちスマートホームのような機器の運用に向いています。対して、監視カメラのような持続的に大きなデータ送信をする機器には不向きで、こちらはWiFiと使い分ける必要があるでしょう。

メッシュネットワーク

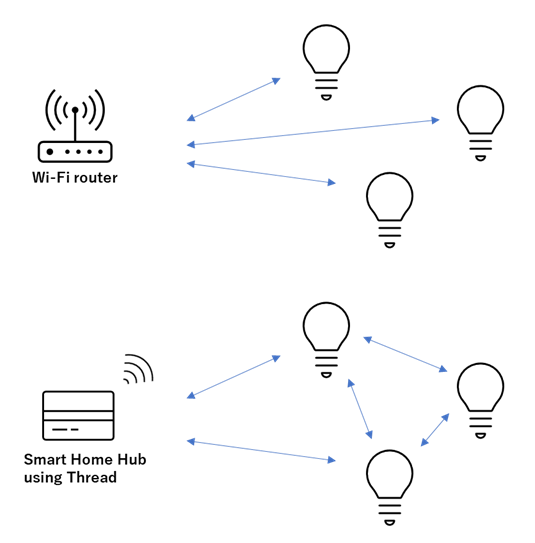

メッシュネットワークとは各機器が通信を中継し、複数の経路を有する通信システムを指します。

例えば、ルーターXから機器Aに情報を送る際、WiFiでは X→A という通信経路しか取れません。対して、Threadでは別の機器を中継し、 X→B→A という経路や X→C→D→A という経路を取ることができます。これがメッシュネットワークです。

図 WiFi(1vs1)と Thread(メッシュ)

メッシュネットワークを用いると、スマートホーム機器を経由してルーターから離れた位置にある機器と安定して通信が行えます。

IP通信

IP(インターネットプロトコル)とは、インターネット、つまり、近距離無線通信だけでなく、遠く離れた機器まで複数の中継器を経てデータを届ける通信システムで採用されている通信規格です。

Bluetoothはメッシュネットワークを採用していますが、あくまで近距離無線通信であるため、IPに準拠していません。スマホを使ったモニタリングや外出先から機器の操作をしたいとなるとインターネットを利用したいところですが、Threadであれば IPに準拠しているため、外部との接続が容易になり、複雑な信号変換過程が不要になります。

逆に Bluetoothであれば、インターネットに接続するためにハブを挟まなければなりません。

Matterとの関係

以前に、当サイトで共通規格「Matter」について解説しましたが(※)、この Matterと Threadはどのような関係にあるのでしょうか。

(※1)みらいの暮らし/ Matterについての記事への内部リンク

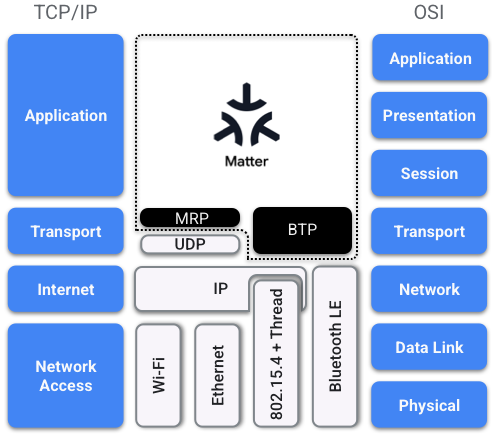

ネットワークの専門用語で言えば、Matterはアプリケーション層のプロトコル、Threadはネットワーク層のプロトコルであり、Threadは Matterが採用している通信方式の 1つです。

図 プロトコルレイヤー

(https://developers.home.google.com/matter/primer?hl=ja)

上記説明で十分な方には十分かもしれませんが、補足をします。

Matterはエコシステム全体の形を規定するルールです。例えば、エコシステムEの中には、機器A(照明)、機器B(人感センサ)、機器C(スマートスピーカー)があり、機器Bが人を感知した際には、その情報を Thread通信によって機器Aに伝達、機器Aにおけるスイッチを on側へ切り替えることとする、といったようにシステムの形を規定します。

対して、Threadが担うのは機器同士の通信のみです。それぞれの機器がどのような機能を持っているかは Threadの与り知るところではなく、「BからAに情報を届ける」という任務を円滑に執り行うべく事前にルールを定めます。

Matterは WiFi、BLE(Bluetooth Low Energy)、Threadの 3つの通信方式を採用しています。これは Matter対応機器であれば Thread通信が必ず行えるという意味ではなく、その逆も同様です。つまり、Thread通信ができる機器でも Matter非対応の機器が存在します。

「Matterが WiFi、BLE、Threadの 3つの通信方式を採用している」というのは、「WiFi、BLE、Thread以外の通信規格、つまり、Z-Waveや Zigbeeは Matter非対応であり、Matterに接続するためには特別な接続ハブや複雑な設定が必要になる場合がある」という意味です。

対する Thread通信は以下で説明する Threadボーダールーターさえ導入すれば、簡単に Matterエコシステムに接続できます。

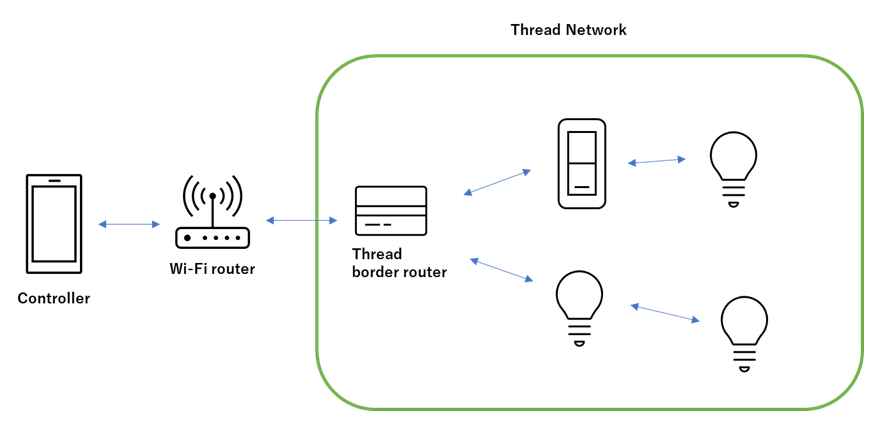

実際の接続

さて、実際にMatterエコシステムの下、Thread通信を行うためには、Threadボーダールーターが必要となります。これはWiFi通信と Thread通信の橋渡しとなる機器です。

図 ボーダールーターを導入した Matterエコシステム

一般的に、Threadボーダールーターは200台以上のスマートホーム機器を同時接続できます。自宅でスマートホーム機器の実験をしている、というような稀有な方以外は 1台で十分でしょう。

また、上述したように Threadはメッシュ通信を行うため、置く場所を気にする必要もありません。Threadボーダールーターがあれば、WiFiルーターの負担を大きく減らし、一般的な家庭用WiFiルーターでも問題なくスマートホーム機器を利用できるようになります。

Threadの特徴まとめ

今回の内容で重要なことを以下にまとめます。

・家庭用のWiFiルーターでは遠くまで電波が届かない場合があり、また、複数のスマートホーム機器に接続するとすぐに接続上限に達する。

・Threadボーダールーターを導入すれば、複数のスマートホーム機器を同時に接続でき、各デバイスが無線通信を中継するため、距離の制限を受けづらい。

・Threadは Matterの通信方式として正式採用されており、Threadボーダールーターを繋ぐだけで簡単にMatterエコシステムと接続できる。