近年めっきり聞かなくなってしまった「スマートホーム」。普及が進んでいない背景には、熾烈なシェア競争がありました。この停滞する状況を変えようと、プラットフォーマー達が手を組み、提示したのが Matterという新たな規格です。

どういうことなのか、以下で詳しく解説します。

プラットフォーマーの対立

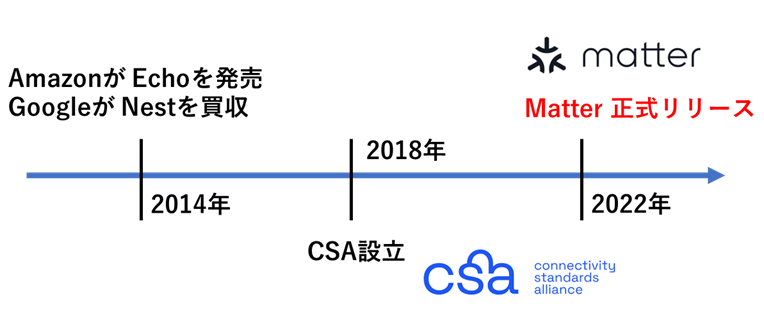

スマートホームとは、IoTや AI技術を家電やドアロック、シャッター、換気システムなどに活用し、より快適な生活の実現を目指すものです。2014年は Googleがスマートホーム関連スタートアップを買収したり、Amazonが音声認識インターフェイス Echoを発売したリと、盛り上がりをみせるスマートホーム市場を象徴する年でした。

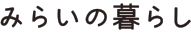

現在、当初の期待ほどにスマートホームが普及していない理由は様々ありますが、その理由の一つは異なるメーカーの機器間で互換性がなかったことです。つまり、Amazonの Alexaを買ってきても Google製のスマートホーム機器を操作することはできない、という状況がありました。

図 過去のスマートホーム機器における互換性不在の問題

これはもちろん、各企業が狙ってやっていたことです。他社の製品を締め出すことで市場を独占しようとしました。

かつて Apple社はこの方法で大きな利益を得ています。Apple社製のスマートフォン(iPhone)、PC(Mac)、アプリ(ITunesなど)の間でのみ互換性を持つプラットフォームを構築し、ユーザーはApple製品一辺倒になることで、他社が参入する余地を与えない、という戦略を取り、それに成功しました。

しかし、スマートホーム市場においてこの戦略は通用しません。Appleに加え、Google、Amazonといった超巨大プラットフォーマー達が市場に参入したためです。

結果として、魅力的な製品は多く登場するものの、機器間の互換性がないことによって、使える製品が制限されるという状況が生まれます。ユーザーからしてみれば互換性を考えながら機器を購入するのは大変面倒ですし、不便です。様々検討し、「今回はやめておこうかな、、、」と購入を見送るユーザーが居たことも致し方なし、といったところでしょうか。

Matter

こうした状況に危機感を抱き、企業間の歩み寄りが始まりました。スマートホーム市場の独占を目指すあまり市場を縮小させてしまうより、スマートホーム市場全体の規模を拡大する方が旨みが大きいと判断したわけです。

2022年10月4日には、異なるメーカーの製品であっても相互に互換性を持って運用できるよう、Matterという工業規格が誕生しました。

工業規格という用語を耳慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、これはメーカー間で互換性を持たせるためのルールのことです。例えば、PCを接続するケーブル端子の形状やデータ転送の形式は USB、HDMI、DVIなどの規格によって定められており、これに準拠しているメーカーのケーブルであれば、どれを使っても通信ができるようになっています。

Matterはスマートホーム機器に関連する規格、というわけです。

Matterは、Connectivity Standards Alliance(CSA)という団体によって策定されていますが、この団体には、Apple、Google、IKEA、Samsung SmartThings、Amazonをはじめとする 400以上の企業、団体が参加しています。

元々は Zigbeeという近距離無線通信規格があり、その管理・運営を行っていた Zigbee Allianceという団体が改称したものが CSAです。2018年ごろの改称から現在まで、CSAは Matter用テストツールの開発や新たなスマートホーム機器の認証を行ってきました。

図 Matterリリースまでの流れ

また、規格の更新によって、現在でもその適用範囲を広げています。2024年11月7日にリリースされた最新の Matter Version 1.4では、バッテリー、太陽光発電システム、家庭用ルーター、給湯器、ヒートポンプなど、電気関連分野に重点を置き、規格の改良が施されました。