スマートフォンや無線通信機能を持つドアロックを開錠する方法として、指紋や静脈、顔の識別による生体認証が用いられています。価格低下と利便性向上によって少しずつ一般消費者にも使われるようになってきた生体認証ですが、これらはどのような仕組みで動いているのか、ご存じでしょうか?

今回は、指紋・静脈・顔認証の仕組み、及び各方式のメリットやデメリットについて解説し、これから生体認証関連の機器を購入される方の一助となることを目指します。

指紋認証の仕組み

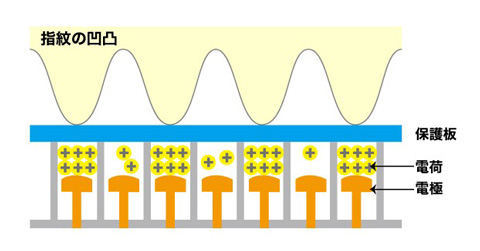

最初に、指紋認証について。一口に指紋認証と言っても様々な種類があるのですが、ここでは最も一般的な静電容量方式について触れます。静電容量方式はスマホのタッチパネルでも広く使われている方式です。

人間の皮膚は空気よりも電気を通しやすく、これがタッチパネルの表面に触れるとその部分だけ電気の通りやすさ(静電容量)が変化します。タッチパネルの下部には多数の電極が設置されており、静電容量が変化した部分を電気的に読み取ることで、どの部分に指が触れているかを検知する、という仕組みです。

指紋認証においては、タッチパネルの電極よりも更に細かく電極を配置することで、指紋の凹凸による静電容量の変化を読み取っています。

図 指紋認証の仕組み(https://time-space.kddi.com/ict-keywords/kaisetsu/20160601.html)

指紋認証のメリット・デメリット

静電容量を用いた指紋認証のメリットは何と言ってもその安さです。半導体製造で培った微細加工プロセスがそのまま応用できるため、狭いスペースに低コストで実装できます。そして、安いからと言って認証精度が悪いというわけでもありません。

他方、指紋認証のクリティカルな弱点としては「雨に弱い」という点が挙げられます。指紋認証用パネルの表面や指先が雨で濡れると指紋の凹凸は水で満たされます。測定されるのは均一な水の静電容量となってしまうため、指紋の凹凸が測れません。

スマホのロックやドアロックは雨の日であっても濡れた手で触る必要がなく問題ありませんが、自転車の鍵などに指紋認証を用いている場合は少々厄介です。

筆者も以前、CANDY HOUSEさんの SESAME cycle2と SESAME Touchを取り付けて自転車鍵を IoT化し、こちらの記事で紹介したのですが、確かに雨の日は開錠が大変でした。とはいえこちらの製品の場合、センサ部分を拭いて素早くタッチすれば認識されますし、こうした場合のために物理鍵でも開錠できるようになってはいます。

そもそも雨の日に自転車に乗るべきでは無いですし、用途を間違えなければ特段問題はないでしょう。また、上記は静電容量式指紋認証システムの特徴であり、光学方式や超音波方式のものについては別であることにご注意ください。

まとめると、安さも精度も抜群ですが、時折不便なこともあるのが静電容量式の指紋認証です。

静脈認証の仕組み

続いて静脈認証についてです。

静脈認証では、手のひらや指先に通っている静脈血管の形状をスキャンします。指紋と同様、静脈の形状も千差万別であり、静脈パターンと特定の個人を 1対1対応させることが可能です。

静脈は人体の内部に存在するものなので、人体を透過することができる赤外線(可視光より波長の長い光)で測定します。

血管中に存在するヘモグロビンは他の生体組織に比べて赤外光を強く吸収するため、ヘモグロビンが多く含まれる静脈の部分だけは赤外光が透過できません。照射した赤外光の反射光または透過光を見ると、静脈部分とそれ以外の部分で濃淡が生じ、静脈の形状が分かる、というわけです。

静脈認証のメリット・デメリット

静脈認証の最大の特徴は、偽装が困難であり、高い安全性を持つことです。

スパイ映画などで網膜や指紋のコピーを取って生体認証装置をすり抜ける描写があったりなかったりしますが、実際のコストを度外視すれば、こうした偽装は可能です。他方、静脈は外から伺い知ることができず、また 3Dデータであるためにその模型を作ることも困難です。

また、静脈認証では全くの他人が同一人物として認識されてしまうリスクも下がります。

一般社団法人日本自動認識システム協会(JAISA)の2022年の資料によれば、指紋認証の他人受け入れ率(FAR)が 0.01%であるのに対し、静脈認証の FARは 0.0001%です。個々の製品の FARについては何とも言えませんが、一般的な認証精度には 2桁ほどの差があることが分かります。

赤外光を用いる静脈認証では、指紋認証の場合のように、雨や皮膚の乾燥などで結果が変わることもありません。高いセキュリティが求められる場合においては指紋認証よりも優れた方式であると言えるでしょう。

2025年6月に発売された SESAME Faceでは、この静脈方式を製品に実装し、高い認証精度を実現しました。

キャンディハウス SESAME FACE セサミフェイス 顔認証 静脈認証 電池4本入り 指紋認証パッド ICカード Suica PASMO Apple watch Felica MIFAIR 工事不要 取付カンタン

顔でピッ!静脈でスッ。セサミフェイス、新登場

キャンディハウス SESAME FACE PRO セサミフェイスプロ 顔認証 静脈認証 電池6本入り 指紋認証パッド Suica PASMO Apple watch Felica MIFAIR 工事不要 取付カンタン

“想像を超える”新しい帰宅体験へ

ただし、静脈認証にも弱点はあります。例として、体温が低下して血管が収縮すると静脈認証が難しくなるケースもあるようです。

また、現状はコストも課題です。赤外光を照射する装置、受光する装置を実装するためのコストは指紋認証よりも少々お高くなります。

顔認証の仕組み

最後に顔認証技術について紹介します。

ただ、顔認証に用いられる装置自体は私たちが通常使っているスマホ等のカメラと遜色ありません。顔認証で重要な役割を果たすのは、撮影した画像のソフトウェア的解析技術です。

顔認証の分野では、いわゆる機械学習や AIと呼ばれる技術が早くから導入されました。膨大な顔の画像データから特徴量を抽出して人の顔を見分けるアルゴリズムを作り出し、このアルゴリズムによって人の顔を判定します。

撮像素子、顔認証ソフトウェアはそれぞれ近年急速に発展した分野であり、小型化や認証速度が改善されたことで、生体認証の一方式として注目を集めるようになりました。

顔認証のメリット・デメリット

顔認証が他の生体認証システムと大きく異なる点は、認証を受ける人物の協力を必要としない、という点です。これによって、開錠における使用者のストレスを大きく軽減できます。

監視カメラなどの映像を利用できることから、これまでは選挙の投票所における不正防止や、万引き防止などに利用されてきました。

ただし、他の生体認証方法に比べると精度の面で劣り、全く別の人物だと認識される場合や、同一人物だと認められない場合が多々あります。認証の精度は画面の明暗や顔の角度、服装にも大きく影響を受けますし、これ単体で認証とするには安全性が心配です。

複合方式

顔認証においては認証精度に懸念が残りますが、この課題を解決する方法として、複合方式があります。これは複数の認証方式を組み合わせ、認証精度を高める方法です。

指紋や静脈のパターンは遺伝的要因よりも胎内における環境的要因を強く受けます。つまり、顔が似ている人は指紋も似ている、などということはありません。この場合、複数の生体認証方式を組み合わせる認証において、最終的な他人受け入れ率(FAR)はそれぞれの方式の掛け算になります。

FAR 0.1%の Aという認証方式と、同じく FAR 0.1%の Bという認証方式、両方にパスしないと開錠できないという条件であれば、最終的な FARは 0.0001%になるということです。

複合方式は複数の認証装置を組み込むために当然価格は高くなるため、こちらを導入した製品は多くありません。ただ、技術的には全く問題く、次世代の生体認証方式として製品開発が進められています。