スマートホームについて調べていると、同時に「スマートハウス」や「IoT」という言葉もよく目にします。これらは意味が重複している部分もあり、完全に混同して使われることも多いようです。

個々でイメージしづらい言葉でも、他との違いを比較することで理解しやすくなることもあるでしょう。本稿では各々の用語について解説していきます。

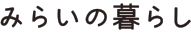

目的の違い

まず最初に、スマートホーム・スマートハウス・IoTの分かりやすい違いは、その目的です。

スマートホームは家庭内での照明の点灯やドアの施錠、カーテンの上げ下げなどを自動化し、居住者の生活をより快適にすることを目指します。キーワードとなるのは「自動化」と「利便性向上」です。

スマートハウスにおいても居住者の感じる利便性は重要な要素ですが、スマートハウスではそれと同じくらい「省エネ」による「地球環境保護」を重視します。太陽光パネルや蓄電池、電力制御システムなどの ITを活用することにより電力使用量を減らし、居住者にも地球環境にも良い家。それがスマートハウスです。

最後に IoT(Internet of Things)ですが、これは多数のセンサと無線通信を組み合わせて利用する技術を指す言葉であり、特定の目的を持つ用語ではありません。IoTという技術をどんな目的で使うかは事業者に委ねられています。

図 スマートホーム・スマートハウス・IoTの目的の違い

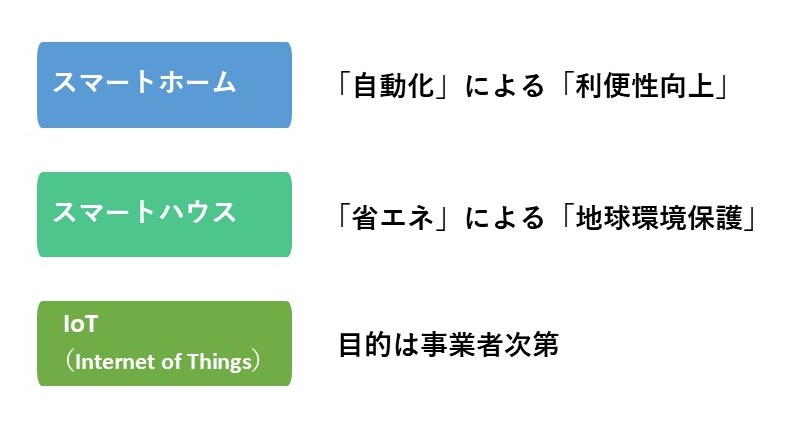

スマートホームとスマートハウスの包含関係

スマートホームとスマートハウスでは意味することの広さが異なります。スマートハウスはスマートホームを包含する概念であり、スマートハウスの方がより広く、スマートホームの方がより狭い事柄を指します。

スマートハウスの中の「センサや無線通信技術による自動化を扱う領域」がスマートホームである、とも言えるでしょう。

また、英語圏での「smart home」という言葉は、「インターネットにアクセスできる home automation機器」を指すようで、日本語での使われ方よりさらに狭い範囲を指し示します。

図 包含関係

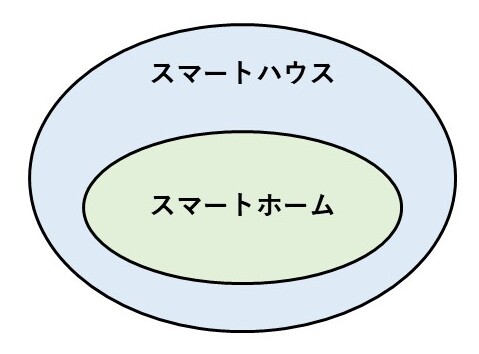

スマートホームとスマートハウスの技術基盤

センサ、通信用アンテナ、アクチュエータの 3つはスマートホームの技術的支柱です。

センサは人やドアの動きの検知、通信用アンテナは情報の送受信、アクチュエータはカーテンやドアロックなどのモノの操作を担います。これはよく人体に例えられますが、センサが人の目や耳、通信用アンテナが神経、アクチュエータが手足の役割です。

音声認識スピーカーの登場以来、この技術基盤セットに AIが加わり、機械との円滑なコミュニケーション方法が模索されてきました。

上記技術基盤セットは IoTのものと過不足なく一致しています。つまり、スマートホームとは「家庭に IoTを導入して利便性向上を目指すこと」であるとも言えるでしょう。

他方、スマートハウスに用いられる技術は IoTだけではありません。特に重要なものが、太陽光パネルによる創エネ、蓄電池による畜エネと電力制御システムです。

近年では、HEMS(Home Energy Management System)という用語がスマートハウスの文脈で使われることが多くなりました。これは家庭内の電力使用量を最適化するための電力制御システムを指します。

図 技術基盤

各用語の初出と変遷

スマートホームとスマートハウスの意味の違いについては上の内容で十分だとは思いますが、より詳しく知りたい方に向けて、各用語がどういった背景で作られ、どのように意味が変化していったかを紹介します。

IoT

IoTという言葉は 1999年、マサチューセッツ工科大学のケビン・アシュトンによって初めて使われました。ただし、当初は RFIDタグを利用した市場分析・在庫管理システムを指す言葉だったようです。RFID(Radio Frequency Identification)は近距離無線通信によって情報の読み取り・書き込みを行う技術で、10年ほど前は交通系のICカードに広く使われていました。

その後、スマートフォンやクラウドコンピューティングが普及し、「モノがインターネットに繋がることで、相互に制御する仕組み」という現在の意味に転用されています。

モノがインターネットに繋がる、という構想自体は 2000年代に入る前にも存在しましたが、「繋がることで何が起きるのか、何ができるのか」は IoT登場以降によりはっきり描かれるようになりました。

スマートハウス

スマートハウスは 1980年代のアメリカで提唱されましたが、当時はコンピュータ制御による家庭用機器の自動化を指す言葉でした。インターネットとの接続や省エネについてはそれほど強く意識されていません。

スマートハウスが省エネの文脈で広く使われるようになったのは、2010年代のスマートグリッド構想以降になります。スマートグリッドとは供給側(発電所など)からのみならず、需要側(一般住宅など)からも電力制御を可能とすることでエネルギーロスを低減する仕組みです。

スマートハウスという言葉の意味は時代ごとに異なりますが、「ITを活用して居住者の利便性向上を目指す」という部分は一貫しています。

スマートホーム

2000年以前、スマートホームとスマートハウスに明確な意味の違いは無く、区分されていなかったようです。

明確な違いが生まれるきっかけとなったのは 2014年の Amazon Echoや Google Homeの発売であり、「これらスマートスピーカーを取り入れたライフスタイル」をスマートホームという言葉でパッケージし、売り出そうとしたように感じます。

同じころに「スマートハウス」という言葉は「省エネ」の文脈で使われることが多くなり、意味が分化していきました。